愛犬の骨折は、治療が難しく長期間にわたって不自由な生活を強いることになります。だからこそ、普段の生活の中で飼い主さんができる限りの対策をしてあげることが非常に大切です。

この記事では、犬の骨折の具体的な症状や主な原因、いざという時の応急処置、そして効果的な予防策について詳しく解説します。

犬の骨折、どんな症状?

- 局所の激しい痛み

- 患部の腫れや熱感

- 歩行障害・足を引きずる

- 神経麻痺

犬の骨折とは、骨に強い衝撃などが加わることによって骨組織が損傷した状態を指します。骨折した犬は、患部に「激しい痛み」や「腫れ」といった症状を見せるのが一般的です。

骨折した部位によっては、足を引きずったり完全に地面につけなくなったりする「歩行障害」や、重度の場合には「神経麻痺」といった症状が現れることもあります。折れた骨が周囲の血管や組織を傷つけることで内出血を起こし、患部が腫れて熱を帯びるのです。

骨折の主な種類

犬の骨折は、皮膚の外に骨が飛び出していない「閉鎖骨折」と、皮膚を突き破って骨が露出してしまう「開放骨折」に大別されます。ほかにも、以下のように様々な種類が存在します。

- 疲労骨折:骨の同じ箇所に継続的に弱い力が加わることで発生します。

- 亀裂骨折:一般的に「ヒビ」と呼ばれる状態で、骨に亀裂が入った骨折です。

- 剥離骨折:靭帯や腱が付着している部分の骨が、強く引っ張られて剥がれてしまう骨折です。

- 成長板骨折:成長期の若い犬に見られる、骨の末端にある成長軟骨板の骨折です。

犬の骨失、原因は?

- 病気(骨の腫瘍やホルモン異常など)

- 強い衝撃(交通事故や落下など)

- 栄養不足(カルシウム不足など)

犬の骨折が起こる主な原因は「病気」「強い衝撃」「栄養不足」の3つです。しかし、これら以外にも飼い主さんの少しの不注意が原因で骨折につながるケースも多いため、愛犬の行動や生活環境には常に注意を払うことが大切です。

原因その1:病気

犬の骨折の原因として、病気が潜んでいる場合があります。骨の腫瘍やホルモン異常、慢性腎臓病などによって骨の組織が脆くなると、日常のわずかな衝撃でも骨折しやすくなります。

特に、老化による骨密度の低下は骨折のリスクを高めます。もし若い犬が簡単に骨折してしまった場合は、何らかの病気が隠れている可能性を疑い、速やかに動物病院で精密検査を受けることを強くおすすめします。

原因その2:衝撃

犬の骨折で最も多い原因は、交通事故や高所からの落下など、体の外から加わる強い衝撃です。特に小型犬の場合、ソファから飛び降りた程度の衝撃でも骨折してしまうことがあります。

また、「ドアに足を挟んでしまった」「誤って足を踏んでしまった」といった、家庭内での飼い主さんの不注意による事故も骨折の少なくない原因となっています。

原因その3:栄養不足

栄養バランスの偏った不適切な食事が、犬の骨折の原因になることもあります。特に、骨の健康に不可欠なカルシウムやビタミンDの不足、リンとのバランスの崩れは、骨を弱くし骨折しやすい状態を招きます。

愛犬の骨を丈夫に保つためには、必要な栄養素がバランス良く配合された、高品質な総合栄養食のプレミアムフードを選ぶことが推奨されます。

犬の骨折、応急処置できる?

愛犬が骨折してしまった際、飼い主さんが自力で完治させることはできません。しかし、動物病院へ向かう前に適切な応急処置を施すことで、犬の苦痛を和らげ、症状の悪化を防ぐことができます。

添え木を使った応急処置の手順

骨折した足の応急処置は、以下の手順で行います。患部を動かさないよう、慎重に行いましょう。

- 出血がある場合は、清潔なガーゼで優しく圧迫して止血します。

- 骨折している部分にタオルなどの柔らかい布を巻きます。

- 板状のしっかりした物(副木)を当て、上から包帯や布で巻いて固定します。※副木がない場合は、硬く巻いた新聞紙や段ボールでも代用可能です。

ポイントは、固定する際に強く巻きすぎないことです。血行を妨げないよう、指が1〜2本入る程度のゆとりを持たせましょう。

犬の骨折、発症しやすい犬種はいる?

犬の骨折は、骨格が華奢で骨が細い犬種で特に発症しやすい傾向があります。子犬や小型犬は全般的に注意が必要ですが、中でもトイ・プードル、イタリアン・グレーハウンド、ポメラニアンなどは、その細長い四肢から骨折しやすい代表的な犬種として知られています。

これらの犬種は、椅子やソファから飛び降りるなど、日常生活の何気ない動作で骨折してしまう危険性があるため、室内環境にも十分な配慮が必要です。

犬の骨折、発症してしまった場合の対処は?

犬が骨折してしまった場合、原因に応じた適切な対処が求められます。まずは患部を安静に保ち、速やかに動物病院を受診することが大前提です。

病気が原因の場合の対処

病気によって骨が脆くなり骨折した場合、さらなる骨折を防ぐため、足に負担をかけない生活を徹底することが重要です。滑りやすいフローリングにはカーペットやマットを敷く、段差をなくすなどの工夫をしましょう。患部に刺激が加わらないよう、ケージレストなどで行動を制限し、安静にさせることが最優先です。

衝撃が原因の場合の対処

交通事故などの強い衝撃で骨折した場合も、まずは犬を安静にさせることが第一です。可能であれば応急処置で患部を固定し、体を揺らさないように注意しながら、急いで動物病院へ連れて行き、獣医師による適切な処置を受けてください。

栄養不足が原因の場合の対処

栄養不足が骨折の背景にあると診断された場合は、食事内容の根本的な見直しが必要です。獣医師と相談の上、愛犬の年齢や状態に合った総合栄養食のフードに変更し、栄養バランスを改善しましょう。特に骨の形成をサポートするカルシウムやビタミンD、リンなどを適切なバランスで摂取させることが大切です。

犬の骨折、治療法は?

- 外固定法(ギプス固定など)

- 創外固定法

- 内固定法(プレートやピンなど)

犬の骨折の治療では、折れた骨を元の正しい位置に戻し(整復)、骨が癒合するまでしっかりと固定する方法が基本となります。治療法は主に以下の3つに分けられ、犬の年齢、骨折の部位や程度、活動レベルなどを総合的に考慮して最適な方法が選択されます。

どの治療法でも、骨が完全にくっつくまでには通常2〜3ヶ月程度を要します。この期間中は再骨折を防ぐため、激しい運動を避けて安静に過ごすことが不可欠です。

外固定法

ギプスや添え木(副木)を用いて、体の外側から骨折部位を固定する治療法です。比較的軽度な骨折や、子犬の骨折などで選択されることが多い方法です。

創外固定法

金属製のピンを骨に刺し、体の外にある金属のバーで連結して固定する治療法です。皮膚を破って骨が露出している「開放骨折」や、粉砕骨折など複雑なケースで主に用いられます。皮膚から出ているピンの毎日の消毒が欠かせません。

内固定法

手術で皮膚と筋肉を切開し、骨折部に直接金属製のプレートやピン、ネジなどを埋め込んで骨を内側から固定する治療法です。強力な固定が可能なため、術後の回復が早いというメリットがありますが、犬の体への負担が大きい手術となります。

犬の骨折、どんな検査が必要?

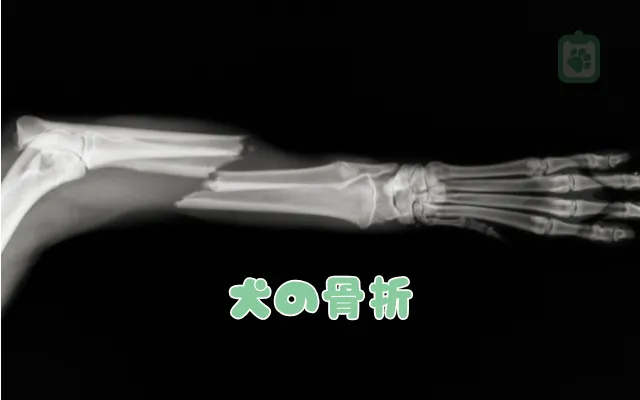

- レントゲン検査

- CT検査

犬の骨折が疑われる場合、正確な診断のために以下の検査が行われます。

検査1:レントゲン検査

犬の骨折の診断において、基本となるのがレントゲン検査です。レントゲン画像を撮影することで、骨折の有無はもちろん、骨折している箇所や骨のずれの程度などを詳細に把握することができます。

検査2:CT検査

CT検査は、体を輪切りにしたような断層画像を撮影できるため、レントゲンでは分かりにくい複雑な骨折や、骨が重なり合って見えにくい部位の骨折まで正確に診断することが可能です。

犬の骨折、対策するには?

愛犬を痛ましい骨折から守るためには、日頃からの予防対策が何よりも重要です。生活環境の整備と、適切な食事管理を心がけ、骨折しにくい丈夫な体づくりを目指しましょう。

- 生活環境の見直し:フローリングに滑り止めのマットを敷く、ソファやベッドにステップを設置するなど、足腰への負担を減らす工夫をしましょう。

- 食事と運動:栄養バランスの取れた食事で丈夫な骨と筋肉を育て、毎日の適度な運動で筋力を維持することが骨折予防につながります。

- 危険の回避:特に骨が弱い老犬や子犬、小型犬は、高い場所からの飛び降りをさせない、抱っこしている時に落とさないなど、細心の注意を払ってあげてください。

骨折の多くは、飼い主さんの注意で防げる!

犬の骨折の多くは、実は飼い主さんの日頃の注意や少しの工夫によって防げるものです。

愛犬に辛く不自由な思いをさせないためにも、まずは生活環境の見直しや食事管理など、今日からできることから始めてみてください。あなたの愛情あるケアが、愛犬を骨折のリスクから守ります。