大切な家族である猫。最近、水を飲む量が増えたり、食欲旺盛なのに痩せてきたりといった変化はありませんか?それは「猫の糖尿病」のサインかもしれません。糖尿病は人間だけの病気ではなく、猫にとっても身近な生活習慣病の一つです。

この記事では、猫の糖尿病について、その原因や具体的な症状、治療法、そして飼い主として知っておきたい末期症状や完治の可能性について詳しく解説します。

猫の糖尿病、どんな病気?

猫の糖尿病とは、食事で摂取した糖をエネルギーに変えるために不可欠な「インスリン」というホルモンの働きが悪くなることで、血液中の糖分(血糖)が過剰になり、常に血糖値が高い状態(高血糖)が続いてしまう代謝性の病気です。

インスリンは、すい臓から分泌され、血液中の糖を細胞に取り込む「鍵」のような役割を担っています。このインスリンが不足したり、うまく機能しなくなったりすると、細胞はエネルギー源である糖を取り込めなくなります。

その結果、エネルギー不足に陥る一方で、使われなかった糖が血液中に溢れ、やがて尿中にも排出されるようになります。これが「糖尿病」と呼ばれる状態です。

猫の糖尿病、原因は?

猫の糖尿病のはっきりとした原因はまだ完全には解明されていませんが、単一の原因ではなく、複数の要因が重なって発症すると考えられています。主な原因やリスク要因として、以下のものが挙げられます。

- 肥満:最も一般的なリスク要因です。脂肪細胞がインスリンの働きを阻害します。

- 年齢:9歳以上の高齢の猫は、加齢に伴う内分泌機能の低下などから発症しやすくなります。

- 性別:去勢済みのオス猫は、メス猫に比べて発症リスクが高いとされています。

- ストレス:長期間のストレスは血糖値を上昇させるホルモンの分泌を促します。

- 併発疾患:膵炎(すいえん)や甲状腺機能亢進症、クッシング症候群など、他の病気が引き金になることがあります。

- 薬の副作用:ステロイド剤などの長期的な投与が原因となる場合があります。

- 遺伝的素因:特定の猫種で発症しやすい傾向があるともいわれています。

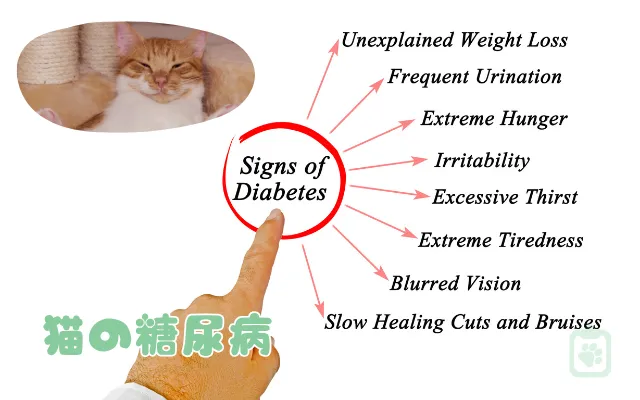

猫の糖尿病、症状は?末期になるとどうなるの?

猫の糖尿病の症状は、ゆっくりと進行するため初期段階では気づきにくいことがあります。愛猫の些細な変化を見逃さないことが重要です。

【初期によく見られる症状】

- 多飲多尿:水を飲む量とおしっこの量が異常に増えます。

- 多食:細胞がエネルギー不足のため、たくさん食べているのに痩せていきます。

- 体重減少:たくさん食べているにもかかわらず、体重が減少し続けます。

- 元気消失:なんとなく元気がない、あまり動かなくなった、といった様子が見られます。

【病気が進行・末期になると現れる症状】

治療せずに放置したり、症状が重症化したりすると、命に関わる危険な状態に陥ることがあります。

- 糖尿病ケトアシドーシス:体が脂肪を分解してエネルギーにしようとする際に生まれる「ケトン体」という毒性物質が体内に蓄積する危険な状態です。食欲不振、嘔吐、ぐったりするなどの症状が見られます。

- 神経障害:かかとをつけて歩くような、特徴的な歩き方(踵行)をすることがあります。

- 合併症:白内障(犬に比べて稀)、腎臓病、皮膚の感染症などを引き起こしやすくなります。

- 急激な衰弱:末期になると、急激に痩せこけ、昏睡状態に陥ることもあり、命の危険性が非常に高まります。

猫の糖尿病、治療はどうするの?完治はする?

猫の糖尿病と診断された場合、血糖値を安定させることを目標に治療を開始します。主な治療法は「インスリン療法」と「食事療法」です。

インスリン療法

不足しているインスリンを注射で定期的に補い、血糖値をコントロールする治療の基本です。獣医師の指導のもと、飼い主が自宅で毎日決まった時間に注射を行う必要があります。

食事療法

糖質の吸収を穏やかにし、血糖値の急激な上昇を抑えるための糖尿病用の療法食に切り替えます。肥満が原因の場合は、適正体重に戻すための減量も非常に重要です。

【完治はするのか?】

残念ながら、猫の糖尿病を「完治」させることは難しいとされています。しかし、特に肥満が原因の場合、早期の治療と徹底した食事管理・体重管理によって、インスリン注射が不要な状態になる「寛解(かんかい)」を目指すことは可能です。寛解後も再発を防ぐため、継続的な食事療法や生活習慣の見直しが欠かせません。

日頃の対策と早期治療が大切

愛猫を糖尿病から守るためには、日頃からの予防意識と、異変に気づいた際の早期発見・早期治療が何よりも重要です。

【家庭でできる糖尿病の予防・対策】

- 適切な体重管理:肥満は最大のリスクです。バランスの取れた食事と適正な給与量を守りましょう。

- おやつの管理:おやつの与えすぎに注意し、その分主食の量を調整してください。

- 適度な運動:おもちゃで遊ぶなどして、室内でも運動する機会を作りましょう。

- ストレスの少ない環境:安心して過ごせる静かな環境を整えてあげましょう。

- 定期的な健康診断:特にシニア期に入ったら、定期的に動物病院で健康チェックを受けることが早期発見につながります。

猫は犬に比べて糖尿病の発症率は低いものの、一度発症すると猫自身にも飼い主にも大きな負担がかかります。「水をよく飲む」「おしっこが多い」など、少しでも気になる症状が見られたら、自己判断せずにできるだけ早く動物病院を受診してください。